Interview de Bernard Blistène et Philippe Vergne, Commissaires de l’exposition Au delà du spectacle au Centre Pompidou en 2001 par Philippe Donadini et Isabelle Arvers pour le site Gizmoland.com

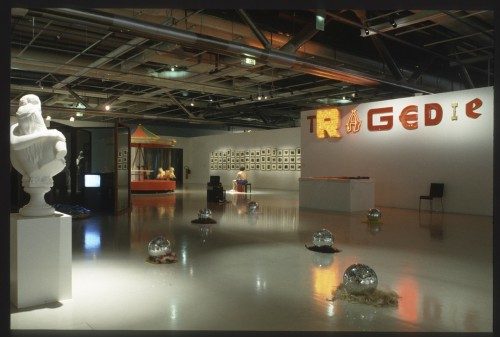

Vue de l’exposition « Au-delà du spectacle », Section 1980. ©Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou photographe Jean-Claude Planchet

PD : … pourquoi le georges toni stone ici du côté du spectacle ?

BB : D’abord parce que c’est un personnage contorsionniste qui se travestit, qui se déguise, qui est complètement situé dans un univers du spectacle, même parfois dans le spectacle glauque… Deuxième raison, d’ordre pratique, quand on fait une exposition, on est parfois d’avantage guidé par des raisons d’ordre esthétique, de localisation esthétique même des choses pour des raisons purement chronologiques ou thématiques. Et puis troisièmement, parce que je pense qu’il y a une vraie contamination des genres. Ce n’est parce que à côté je dis qu’on est d’avantage dans des modèles de l’ordre de l’objet, que là je dis qu’on est d’avantage dans la question du jeu, que le jeu disparaît ici… Et puis ce n’est pas ce que vous dites d’une œuvre d’art qui l’épuise, qui en épuise les significations…

Enfin, là, dans cette sortie d’exposition, on est entre une forme de tristesse et d’émotion, il y a cette pièce de Jean Luc Verna qui travaille directement sur le mur en utilisant d’ailleurs des formes assez classiques, qui donc reprend l’image de Paramount, dont il fait glisser le sens en la fondant dans la surface du mur, ces murs comme vous le voyez que l’on a recouverts de paillettes et en faisant glisser le paramount en paramour. Une espèce de chose qui vient comme ça et qui fait glisser le sens… Là il y a une couronne d’une artiste coréenne qui s’appelle Choi qui présente cela entre le lustre et la couronne, une espèce d’objet un peu du désenchantement, un peu fatigué qui vacille avec des lumières. Dans le fond il y a une image de Gorsky de rave à Berlin, une image de défoulement collectif et la dernière image est une très belle installation de Philippe Parreno, qui est une pièce qu’on lui a commandé également pour l’exposition, qui est comme une zone de supermarché abandonnée qui s’irise de lumières différentes et qui travaille un peu sur le mirage que peut être un supermarché ou ces lieux où comme ça par masse les gens fouillent le week end pour essayer d’exorciser le quotidien.

Ensuite, on sort de l’exposition, et on découvre cette pièce de Loni Van der stKokker a qui j’ai demandé de faire l’extérieur de l’exposition. Car si vous voulez, il y a dix ans, j’avais réalisé la rétrospective d’Andy Warrohl au Centre Georges Pompidou et j’avais empaqueté toutes les salles de papier vache, ce papier vache de Warrohl, c’était un papier peint et très critique pour la société américaine : le corned beaf. Ici, c’est un autre univers, c’est peint, c’est un univers qui joue à la fois avec les signes de l’enfance, elle parle volontiers de Paul Klee, qui parle aussi d’une graphique proche des dessins qu’on réalise en psychanalyse pour se retrouver dans un univers de rêve et de magie.

Dans l’entrée, il y a aussi une pièce de Philippe Parreno qui s’appelle : « Welcome to Twin Peaks », Twin Peaks qui est bien la projection dans un univers du cinéma, il y aura aussi un combat de catch de Carlos Amorales le soir du vernissage et puis j’ai demandé à Claude Léveque une immense installation qui sera là pour la soirée du vernissage à laquelle vous êtes conviés de fait… mais qui doit rester très mystérieuse…

L’architecte de cette exposition est Camille Escoffin, elle est d’ailleurs la petite fille du très grand graphiste Escoffin, vous utilisez sans le savoir les caractères Escoffin… On entre dans cette expo par un couloir irisé de lumières, un peu comme une entrée de boîte quoi…. Et puis on passe à travers ces rideaux sur lesquels on projète un film que l’on a réalisé au Centre et qui présente tous les noms des artistes qui défilent dans l’espace. Si vous voulez, on a voulu délibérément identifier l’artiste à une star. J’aimerais vous montrer cette pièce de Mac Carthy qui présente toute une série de photos associant des images de Walt Disney à celles de l’univers enfantin de l’Allemagne du 3e Reich. On y retrouve les mêmes codes de fascination : regardez cette statue de Disney qui lève le bras comme pour un « heil Hitler ! », il est fascinant de voir ces similarités dans le rapport à l’enfance. Mac Carthy a joué sur ces rapprochements : le principe de cérémonies, les fêtes… c’est cette collusion qui crée un sens éminemment critique, regardez ces costumes, ces défilés… Alors évidemment, c’est une pièce qui a fait réagir violemment Disney… mais toutes ces images appartiennent à tout le monde !

Il y a aussi cette pièce que nous avons produite avec la Caisse des Dépôts de Mathieu Briant. C’est une pièce très étrange : ce sont des casques similaires aux casques de l’armée que l’on se met sur la tête et qui nous projettent dans un autre espace que l’espace dans lequel on est réellement, ce qui vous met dans un état de perte de repères incroyable. Vous ne voyez jamais l’espace dans lequel vous êtes, vous utilisez l’espace de l’autre et ça c’est une situation épouvantable que de n’être jamais soi-même et d’être toujours dans la peau de l’autre.

Je pense que c’est une exposition qui devrait mobiliser beaucoup de gens pour qui les codes auxquels elle renvoie sont vraiment des codes tr ès perceptibles. Je vois par exemple sur mes propres enfants qui ont une vingtaine d’années, je vois que ça fonctionne comme autant de signes et de modèles auxquels ils donnent le sentiment de se coltiner au quotidien. Parce que pour eux, c’est dans ce monde là, dans cet espace là qu’ils ont à se penser.

IA : c’est donc une expo qui a tous les éléments pour être grand public ?

BB : Je trouve cela très bien qu’une expo soit grand public…

IA : bien entendu !

BB : Si vous voulez, il y a des choses qui m’intéressent, simultanément, à côté de cette expo, vous avez une expo de Philippe Guston, qui est très important car pour les gens de ma génération, j’ai 45 ans, il est un des premiers à mettre en doute le modèle américain dans sa forme la plus impérieuse, la plus héroïque. J ‘ai le sentiment que les jeunes aujourd’hui veulent se coltiner avec des médiums, des supports qui sont ceux de leur quotidien. Olaf Broning a d’ailleurs fait une pièce extraordinaire, c’est un artiste suisse très jeune et extrêmement intelligent qui est parti d’un objet simple : le petit sculpteur de BMW. Il l’a transformé en une espèce de machine qui reprend des modes de fascination de vampires, un mode new age de fascination pour le Gothic… Tout cela renvoie à une culture trash, qui sont des codes qui même pour moi qui essaye de me tenir informé m’échappent parfois… Alors que ce sont des choses avec lesquelles votre génération vit. Ce qui m’intéressait, c’est qu’on puisse faire le lien entre des choses plus anciennes, que revendiquent d’ailleurs des artistes plus jeunes et une nouvelle génération. Andy Warrohl, General Idea, Dan Graham ou d’autres sont les modèles à partir desquels pense toute une génération. C’est du Tim Burton et du Jonnhy Deep !

General Idea est un groupe composé initialement par trois artistes, idée générale qui est une sorte de logo, producteur de signes, etc… Deux sont morts du sida, reste hélas un des trois mais le groupe s’est dissous de fait par la mort des deux autres. Il s avaient réalisé des pictogrammes, des logos, des tas de signes liés à l’univers de la communication et là on a choisi de montrer leur studio de télé et tout est décliné à partir de la mire : du papier peint jusqu’à de tous petits objets dans un vertige télévisuel…

Là il y a une pièce de Peter Fridel, qui est faite à partir d’animaux en peluche il avait demandé Peter Fridel il y a quelques années à Bruxelles à des gens du personnel du musée, du directeur jusqu’au gardien quel animal il aimerait être. Chacun avait répondu, moi une girafe, moi une grenouille, etc… et il avait fait réaliser des peluches qu’on peut endosser le soir du vernissage et qui sont un peu comme des dépouilles…

IA : quelles sont alors les différences principales entre l’exposition Let’s entertain de Minneapolis et celle de Beaubourg ?

BB : Tout d’abord, l’exposition de Beaubourg a été amplifiée d’une quarantaine d’œuvres, qu’elle est beaucoup plus importante ici. Qu’en même temps elle est l’objet d’une réflexion entre deux personnes qui sont des grands complices de toujours. Philippe Vergne avait travaillé avec moi quand je m’occupais des Musées de Marseille, entre 90 et 95. C’est donc à la fois une histoire de complicité, d’amitié de génération, c’est l’histoire d’un type de 45 ans et d’un type de 35 ans qui à un moment donné ont pensé à des sujets similaires, mais avec des référents différents. Et puis c’est l’idée que quand on fait une exposition autour d’un thème comme celui-ci, on fait une exposition ouverte, on ne fait pas un travail uniquement rétrospectif, on fait aussi un travail prospectif. C’est donc un espace si vous voulez ouvert à autre chose, ouvert à des gens qui peuvent s’y greffer et s’y associer. Donc c’est une sorte de work in progress comme on dirait aux Etats Unis.

L’exposition de Minneapolis, c’était en même temps un contexte différent. Si vous voulez, ça nous permet de réfléchir à ça. La première chose que je vous ai dite quand on s’est rencontrés, c’est que faire cette exposition au Centre Pompidou, moi qui quitte le Centre Pompidou, d’ailleurs après cette exposition, c’est reconnaître dans ce lieu la dimension spectaculaire du musée.

IA : justement vous avez dit que le Centre était le lieu du spectacle par excellence, pouvez vous expliciter cela ?

BB : Il me semble que la machine Centre Pompidou est par excellence un bâtiment spectaculaire, un bâtiment transparent, qui est présenté comme une grande machine désirante, un bâtiment qui devrait être le lieu de toutes les inter-disciplinarités, même si pour des problèmes d’ordre structurel c’est difficile à mettre en œuvre. Mais il est bon que les choses restent au niveau de l’utopie, si vous voulez, si les choses étaient réalisées, on pourrait dire qu’elles sont de l’ordre du passé. Mais à partir du moment où elles restent à réaliser, je crois que l’utopie du Centre Pompidou, elle est là. Si vous reprenez d’ailleurs le cahier des charges initial du Centre, ce que Pompidou voulait faire du Centre, c’était d’abord ça avant que d’être un musée au sens traditionnel. Pourquoi, parce que le CGP c’est l’accomplissement des Maisons de la Culture qui sont nées quelques années auparavant. Ce que les gens oublient souvent c’est que la première Maison de la Culture du Havre ne date que de 1960. Le projet du CGP n’est né que 7 ans après, donc c’est l’hyper maison de la culture. C’est une chose qui pour moi est très importante.

Minneapolis c’est une ville du Middle West américain, terrible, terrible… c’est une ville totalement WASP, bourgeoise. C’est paradoxalement une ville où vit Prince et où vous avez le plus rand shopping mall du monde ! Par ailleurs, aux Etats Unis, à l’exception du Guggenheim qui fait vraiment qui fait vraiment figure de bâtard, tous les musées sont des lieux de méditation, sont des temples, véritablement des lieux qui donnent le sentiment qu’on se rachète de ce qu’on a fait de la société. Et nous, paradoxalement qui fabriquons du José Bové à la demande, à l’envers de ça nous avons conçu étrangement le bâtiment du spectacle et qui veut se dérober à cette logique du spectacle quand le musée se fait classique. Et redonner à ce bâtiment cette dimension du spectacle, dans ce que le spectacle a de grand, parce que le spectacle c’est grand, moi je suis le fils d’un homme de spectacle et j’ai toujours considéré que le spectacle est quelque chose de grand. Tout dépend le rôle qu’on s’assigne dans la société du spectacle… Dans les temps anciens, il y avait un Conseil du Spectacle, c’était une forme suprême, ce n’était pas la forme abâtardie. Alors évidemment, il ne faut pas confondre la sitcom imbécile et Shakespear… Shakespear lui même avait cette vision du monde pensée comme un spectacle. C’est dans cette dimension là qu’on essaye de se situer en trafiquant des machins qui sont aussi liés avec les formes du quotidien.

PD : est ce que vous avez rajouté des pièces plus actuelles ?

BB : Oui, on a rajouté des pièces beaucoup plus actuelles, on a demandé des pièces plus récentes aux artistes qui ont participé à l’expo de Minneapolis et aussi des pièces qu’on a commandé spécialement pour le Centre. Cela fait partie du travail de dialogue très fort que l’on peut avoir avec les artistes. J’ai envie par exemple d’avoir un dialogue avec Bertrand Lavier sur sa pièce. Pourquoi ? Parce que je pense que c’est une pièce formidable mais Lavier à l’heure actuelle la considère d’avantage comme une sculpture, et ce qui m’intéresse c’est de demander à Lavier qui a 52 ans, pourquoi lui qui produit des signes à mon avis importants pour une jeune génération, pourquoi il veut la tenir comme un objet sur lequel on n’a pas le droit de marcher. Qu’est ce qui le sépare finalement du dance floor ? Parce que ce qui m’intéresse dans cette salle c’est la dimension chorégraphique des arts plastiques. Ca m’intéresse de me demander avec Lavier pourquoi il tient cette pièce en amont de cette dimension… C’est pour ça que c’est amusant, c’est pour ça qu’on fait un beau métier madame ! ! !

PD : est ce que vous étiez commissaire vous même à Minneapolis ?

BB : Non non, pas du tout, absolument pas.

IA : vous saviez déjà que vous alliez partir quand vous avez eu cette idée d’exposition ?

BB : Absolument et j’aime assez l’idée de partir de Beaubourg en finissant par ce clin d’œil à l’amitié qui nous lie Philippe Vergne et moi depuis très longtemps, on a peu d’amis sur terre, donc c’est très important.

IA : et pour vous Philippe Vergne, quelles sont les différences essentielles entre les deux expos ?

PV : c’est un peu comme une traduction, quand on a travaillé avec Bernard on a commencé à travailler sur le titre, c’était intéressant de voir comment le mot entertainment pouvait se traduire dans un autre langage, dans une autre culture, donc je dirais que la différence entre les deux expos, elle est presque dans la traduction du titre, de Let’s entertain à Au delà du spectacle.

BB : excusez moi de vous interrompre mais c’est très important ce qu’il dit, la notion d’entertainer n’a pas d’équivalent en français. Et pourtant je suis allé voir Jacques Ségéla qui est un copain à moi pour lui demander quelques conseils, et il m’a dit mais pourquoi tu m’emmerdes vous n’avez qu’à l’inventer ce mot, vous n’avez qu’à dire un entertainer. De toutes façons, si vous ne le dites pas maintenant, tout le monde le dira ! Et nous, donc, par rapport à ce que vous dites, on s’est retrouvés devant l’impossibilité d’en trouver un, donc à vouloir déplacer les choses dans un territoire différent.

PV : la différence aussi, c’est qu’entre les deux expos il y a eu des conversations entre deux personnes, de ces conversations, l’exposition a été modifiée, parce que c’est difficile de prendre une exposition aux Etats Unis et de l’amener telle qu’elle en France, dans une culture qui est différente et qui a un rapport assez conflictuel avec la culture américaine. Donc certaines pièces qu’on a rajouté pour la nouvelle expo reflètent un petit peu non pas ces doutes, mais ce changement d’espace. Je pense à la pièce de Georges Toni Stone qui insère dans l’exposition quelque chose qui est un peu plus mélancolique et c’est d’ailleurs des choses qu’on voit aussi à travers certaines pièces françaises : celle de Philippe Parreno que le Centre a produite est quelque chose qui finalement est assez critique, voire désabusé vis à vis de la culture des loisirs, du spectacle, désenchanté… ou la pièce que l’on a rajouté ici de Pierre Huygues qu’il avait présenté à la Galerie Marianne Goodmann, qui s’appelle Few Minutes Hard Of The Time et qui est ce personnage de mangas japonais et que Pierre Huygues et Philippe Parreno ont acheté pour l’extraire de l’industrie manga pour lui donner sa vie autonome et qui produit là encore un discours critique sur l’économie du plaisir.

Moi ce qui me plaît, dans la traduction d’une exposition américaine en France, c’est que le contenu de l’exposition est un peu déplacé.

BB : ce qui intéressant aussi c’est que Philippe est français mais vit aux Etats Unis, moi je suis français vivant en France et on a demandé à une troisième personne de faire un entretien avec nous qui est une américaine qui vit en France – Alison Ginger Ass – ;entretien qu’on a publié dans le document gratuit qui est le catalogue de l’exposition et qui représente un balancement intéressant : qu’est ce c’est un américain vivant en France et un français vivant aux Etats Unis, c’est quelque chose d’extrêmement important, ça me fait plaisir que Philippe le redise, car si il fallait chercher les différences entre culture européenne et culture américaine, on aurait cette opposition entre pragmatisme anglo-saxon et le désenchantement plus propre à la culture européenne. Car c’est une culture qui réfléchit sur l’impossibilité de pouvoir enchanter avec l’art. Où est le mirage de l’art, dès lors qu’il n’est plus dans la religion, dans la spiritualité, où est ce que ça enchante encore ? Est ce que tout ce qui est de l’ordre de la culture européenne, le culte du sport tout ça, est ce que ce n’est pas devenu une forme de religion ? Ce sont les nouvelles formes de liens sociaux. C’est aussi cela qu’on essaye d’esquisser.

PV : moi ce qui m’intéressait aussi dans le fait que l’exposition circule, c’est que Minneapolis c’est vraiment le Middle West aux Etats Unis, le Walker Art Center c’est un lieu qui a une réputation un peu de recherche, moins institutionnel que le Centre… et moi ça m’amusait beaucoup de faire une exposition sur le spectacle dans ce lieu au milieu de nulle part, dans ce lieu qui a l’air très austère et ensuite amener cette expo dans un lieu comme le CGP qui est aussi ce que l’on critique dans l’exposition. Ou la politique de ces grands musées… Quand j’ai fait cette exposition aux Etats Unis, j’avais aussi en tête ce qui se passe aux Etats Unis et qui s’appelle : les « Blocks Busters » expositions. C’est à dire de faire du musée un lieu du spectacle mais sans distance critique. Pourquoi ? Parce qu’on veut faire du public. Et moi quand je suis arrivé aux Etats Unis j’ai demandé à commencer par ce projet là et non autre chose. Pour moi, cette exposition c’est un regard sur le Guggenheim qui ouvre à Las Vegas dans le bâtiment de Raimond Poulas, c’est tous ces musées qui pour faire venir le public font de la démagogie. Et pour moi de voir que dans le catalogue qu’on a fait à Minneapolis, il y a une interview assez méchante des designers de Nike par un artiste qui s’appelle Dike Blair et la première chose que je vois en arrivant ici dans le hall c’est deux Nike shoes suspendues ! je trouve ça très drôle parce que ce qui m’intéresse justement dans cette exposition c’est l’avenir des avant-gardes. Comment les artistes aujourd’hui peuvent se positionner sur la culture du spectacle. Est ce que même une institution doit embrasser ces problématiques ou pas ?

IA : oui quel est votre avis sur cette question ?

PV : je pense qu’à travers une exposition comme ça on peut justement. Les musées ont à apprendre de Las Vegas mais n’ont pas à reproduire Las Vegas. Quand on regarde DisneyLand, ce sont des choses qui sont très réfléchies dans leur rapport au public, mais c’est un modèle différent. Ce qui me plaît c’est de rentrer dans le hall du CGP et de voir mes deux nike shoes qui se battent et de monter ici et de voir quelque chose qui fait la critique de ce que pourrait devenir un musée si on y fait pas attention. On avait discuté avec le Guggenheim pour ce projet d’expo, ça ne s’est pas fait, mais ça m’aurait vraiment intéressé que Let’s entertain y soit présentée pour les mêmes raisons. Ceci dit quand j’ai proposé ce projet au Walker Art Center, ça avait déjà une allure de provocation… C’est même presque le point de départ de cette exposition. D’ailleurs, quand on a ouvert l’expo a Minneapolis, mes collègues d’autres musées s’attendaient à voir une expo « fun » et quand ils sont sortis ils m’ont dit en fait ce n’est pas drôle du tout. C’est une expo qui peut être regardée sous deux angles, soit vous voyez de la couleur, des lumières qui s’allument, des manèges qui tournent, c’est fun ça brille etc… soit vous comprenez que les œuvres présentées sont des œuvres à deux vitesses, elles sont très séduisantes mais très critiques en même temps.

PD : elles déconstruisent cette séduction ?

PV : oui mais pas à la manière des avant-gardes des 70’. C’est quelque chose dont parle très bien Philippe Parreno : la politique de l’alliance, on sait aujourd’hui qu’on fait partie de ça, moi aussi j’ai des nike shoes et je suis très content de les avoir mais en même temps j’en suis conscient, je sais ce que ça représente.

IA : que pensez vous de l’exposition sur le hip hop qu’il y a en ce moment au Musée de Brooklyn ?

PV : L’expo sur le hip hop c’est de l’anthropologie, qui répond en fait à un modèle classique, qui est presque un modèle qui existait avant le cinéma : comment faire passer le savoir, comment le mettre en forme, comment faire passer des recherches, c’est pas le film documentaire ou de fiction, c’est une exposition. Donc ce sont deux modèles d’expo différents entre la notre et celle de Brooklyn. Pour moi, Au delà du spectacle tient plus de l’installation que de l’expo historique même si cette dimension est présente. C’est quelque chose auquel je tenais : pas de vitrine, et de faire en sorte que l’espace d’expo soit presque un espace normal dans lequel les objets que vous voyez sont des objets identifiables. C’est l’idée d’être dans la rue, d’avoir des boutiques, et que quand on rentre dans l’expo on n’ait pas les codes d’expo traditionnels avec les panneaux, les explications, les chronologies, etc…

PD : dans le titre de l’expo parisienne, il est fait référence à Debord…

PV : on fait référence à Debord parce que le temps dans lequel on vit va au delà de ce que Debord pouvait pressentir. Et aussi parce que le mot spectacle était pour moi un peu daté au point de vue des pratiques artistiques. On a réfléchi au titre pendant presque un an, on avait « son et lumières », « pou pou pi dou », qui m’amusait moi beaucoup, ensuite on a eu « l’âge du spectacle ». Quand on a traduit le titre, ici, le mot spectacle était important, ils voulaient ce mot dans le titre. Pour moi, le mot divertissement m’intéressait plus. L’exposition est aussi sur les stratégies qu’utilisent les artistes, les sociétés, les musées, pour séduire le public. Divertissement en France, les gens ne viennent pas, avec spectacle les gens vont y aller. Puisque l’exposition est sur le jeu de la séduction, sur le packaging, il fallait prendre cela en considération comme à la manière d’un publicitaire qui pour faire une campagne publicitaire doit écouter son client. Le client ici est le CGP, donc je dois prendre en considération leurs contraintes et essayer de les intégrer à ma manière de penser. C’est ce qui est intéressant d’ailleurs, ce n’est pas l’exposition d’une personne mais le résultat d’une conversation, qui n’est pas un objet fixe.

IA : qu’y a t’il au delà du spectacle ?

PV : c’est comme le « Truman Show », quand vous ouvrez la porte vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Et d’ailleurs, je ne sais pas de quel côté du décor on se trouve quand on est à l’intérieur de cette exposition, si quand les gens vont sortir de l’exposition ils vont être comme Jim Carrey qui sort du décor ou si finalement en sortant ils vont se retrouver dans l’artificialité.

IA : pourquoi n’y a t’il pas de Net Art dans l’exposition ?

PV : il y a du Net Art. Quand l’exposition était à Minneapolis, vous pouvez trouver sur le Web le site the art entertainment network qui a été fait pour l’exposition. On a passé commande à une cinquantaine d’artistes pour mettre des pièces uniquement sur le Web.

PD : ça sera présenté ici aussi ?

PV : non, mais ce qui m’intéressait quand on l’a fait à Minneapolis, on a demandé à des designers de designer une interface pour l’expo et c’était donc présenté dans l’expo mais à posteriori j’ai trouvé que ce n’était pas une bonne solution, c’était un peu gimmick, un peu forcé même si les gens l’utilisaient. Ce que pose aussi le déplacement de l’exposition, c’est de trouver différents moyens de présenter ces choses là et finalement on n’a pas besoin de les insérer dans le lieu, il vaut mieux donner l’adresse du site, c’est aussi bien. Et un lien direct sera sur le site de Beaubourg.

IA : vous allez donc diriger la délégation des arts plastiques ?

Oui, à priori je suis là pour voir quelles sont les relations entre les créateurs et l’état et en même temps j’ai des projets d’exposition, une rétrospective de Buren ici et aussi une exposition sur 20 ans de création contemporaine qui va être réalisée en partant des collections des Fracs et des collections du Fnac. Je suis en effet convaincu que les gens ne savent pas du tout ce qu’il y a . Au Fnac il y a plus de 70 000 œuvres et dans les Frac il y a un travail immense qui se heurte à des difficultés politiques.

IA : aurez vous la possibilité de rouvrir la Revue Virtuelle ?

BB : ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Beaubourg, mais moi j’ai trouvé que c’était une idée formidable, je vais vous dire : il me semble que le CGP a un choix majeur à faire. Soit il sera le musée du 20è siècle, et dans ce cas là il deviendra pour le meilleur et pour le pire le Musée d’Orsay du, 20è siècle, soit, et il en a les moyens, il sera celui du 21è siècle mais ce n’est pas entre mes mains.

IA : et les nouveaux médias, allez vous faire quelque chose de spécifique ?

Je ne crois pas à l’identité spécifique « nouveaux médias ». Le propre de la création d’aujourd’hui, c’est que les artistes aujourd’hui se donnent les moyens de travailler avec toutes formes de support, je ne crois pas qu’il faille fabriquer ou tenter de fabriquer un cloisonnement des genres. Je suis d’avantage pour les gens qui ont des projets et qui s’approprient des media des supports différents sans que ce jeu des genres puisse prévaloir. Et laissons les gens trafiquer l’inconnu pour expérimenter des choses. Il y a ceux qui cherchent la règle et d’autres qui s’amusent avec l’exception. C’est Godard qui dit ça : « la culture c’est la règle et l’art c’est l’exception ».

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.